Jacques Perconte, Images De L’invisible

INTRODUCTION

‟ Le temps s’étale dans toutes les directions et les images le traversent sans que rien ne se passe plus à notre échelle”

C’est par cette phrase un peu mystérieuse que Jaques Perconte concluait en 1998 sa recherche sur le ‟ temps numérique ”. Depuis lors, au travers de ses créations en ligne, de ses installations et de ses films, l’artiste n’a cessé de réfléchir à ce temps qui ‟ s’étale ”, qui s’espace. À l’origine de son travail de plasticien, une expérience précoce des technologies dites ‟ numériques ” et du réseau : en effet, au milieu des années quatre-vingt-dix, Jacques Perconte est un des premiers à explorer l’univers naissant d’Internet pour le compte d’un laboratoire du CNRS. Il découvre avec quelques pionniers î qui disposent de connexions et d’outils informatiques adéquats, chose rare en France à cette époque î ce nouvel espace-temps entièrement fait d’images composites, générées par la machine suivant un processus extrêmement complexe, se décomposant et se recomposant instantanément et à l’infini sur l’écran. Il est même difficile de parler d’images car ‟ à notre échelle ”, pour citer Jacques Perconte, elles n’ont pas d’existence : nous ne les gardons pas, nous ne les regardons pas. Nous les lisons plutôt, nous les déchiffrons le plus rapidement possible pour en retirer une information. Véhiculer l’information sans délai est leur fonction première. Le réseau abolit les distances en se servant d’images friables et éphémères pour transmettre des données à la vitesse de la lumière. Le temps qui ‟ s’étale ”, c’est l’instant qui s’étire, qui s’agrandit. Le phénomène pose à l’évidence des problèmes de dimension et de perception, et il implique de penser les images autrement, comme le faisait déjà remarquer Fred Forest en 1998 : ‟ Il faut penser les choses dans le mouvement alors que jusqu’à présent le système de pensée faisait qu’on arrêtait les choses pour tourner autour. ”

C’est sous cet angle que je me propose d’aborder une partie du travail de Jacques Perconte. Je concentrerai mon analyse sur deux de ses oeuvres : I love you (dispositif en ligne) et Uishet (film). À quelles dimensions et à quelles temporalités l’artiste se réfère-t-il ? Quel rapport entretient-il à ces images friables ? Comment les comprendre et les penser ? Je m’intéresserai notamment aux jeux d’échelle et de vitesse à l’intérieur de ses créations. Car les images auxquelles nous allons nous confronter ne sont pas arrêtées mais retenues dans leur mouvement, geste qui ne peut se faire sans altération. Elles peuvent être obtenues par distorsion ou par saturation, elles conservent dans tous les cas la trace de leur appartenance originelle à un flux d’informations, à l’intérieur duquel elles n’existaient qu’en puissance. Ces formes accidentelles, fragmentées ou dégradées sont-elles des images ? Et des images de quoi ? C’est tout l’enjeu de cette recherche esthétique que de donner matière à des phénomènes minimaux et instantanés, que de nous mettre en relation avec la part invisible du monde.

I î IMAGES DU MONDE

Le vert du feu

Les images obtenues numériquement, lorsqu’elles circulent, changent de définition en permanence. Elles sont émises par un dispositif technique qui interprète de façon singulière une série d’informations. Au moment où je reçois l’image, celle-ci est produitepar la machine. Son processus de fabrication n’a pas à être perçu ni compris, son chiffrement et son déchiffrement sont suffisamment rapides et complexes pour rester secrets. Mais une erreur d’échelle suffit à enrayer les mécanismes et à faire événement. L’image est alors générée accidentellement, et parce qu’elle est illisible, elle redevient visible, elle fait à nouveau sensation. Il me vient à l’esprit l’exemple du feu vert pris par Pierre-Damien Huyghes dans le cadre d’un de ses séminaires. Le feu vert me communique une information, il m’ordonne d’avancer. Si je m’arrêtais pour le regarder, pour faire l’expérience de sa couleur ou de sa luminosité, je bloquerais la circulation et serais rapidement rappelé à l’ordre par un klaxon. Je suis ainsi tenu de voir le feu vert sans voir le vert du feu. Il me semble que le travail de Jacques Perconte relève en partie du même problème, dont il tente d’inverser les données : donner à voir le vert du feu plutôt que le feu vert. Cela implique que l’on intervienne, non sur les images, mais sur l’outil qui les génère.

Pourquoi tout n’a-t-il pas déjà disparu ?…

Avant de m’intéresser à une oeuvre de l’artiste (I love you) reposant précisément sur le principe du changement d’échelle, je souhaite revenir sur quelques points abordés dans mon introduction. Mon étude repose sur un postulat : les images auxquelles nous avons affaire ici sont a priori invisibles et n’existent qu’en puissance.

Si les technologies numériques n’ont aucune difficulté à produire des images, c’est même leur fonction principale, elles sont incapables d’en assurer l’existence. Au contraire, il s’agit de les faire apparaître et de les faire disparaître au même rythme afin d’éviter toute saturation, tout chevauchement. Pourquoi tout n’a-t-il pas déjà disparu ? Question qui donne titre au dernier texte de Jean Baudrillard paru au début de cette année. Le philosophe, cherchant à nous alerter d’un ‟ danger « mortel » pour le monde réel ”, fait un constat qui n’est pas nouveau en soi : c’en est fini de l’image ‟ réaliste ”, ‟ effacée en tant qu’analogon par la production digitale et numérique ”. L’image ‟ surgie ex nihilo du calcul numérique ” ne témoigne plus d’une ‟ ultime présence en direct du sujet à l’objet ”. Elle ne se rapporte plus à un acte dépassant son propre acteur, comme celui de la photographie, ‟ prototype d’une littéralité du monde affranchie de la main de l’homme ”. Elle ne documente même plus, comme pouvait le faire l’image analogique, un processus de ‟ disparition ” du monde. À trop se prendre pour elle-même, l’image risque ainsi de perdre toute opacité, toute identité, jusqu’à ne plus pouvoir porter le nom d’image. C’est à cette image pris dans son devenir-image que s’intéresse Jacques Perconte, dont la plastique relève souvent de l’effet larsen. Le raisonnement de Jean Baudrillard repose sur une conception de l’image comme ‟ arrêt ”, comme écart : la regarder, c’est faire l’expérience de la distance qui nous sépare du monde, de notre absence au monde, qu’elle nous enjoint d’imaginer encore. Pour qu’il y ait représentation, il faut donc qu’il y ait enregistrement : ‟ (…) lorsqu’il n’y a plus de monde réel devant une pellicule sensible (…), alors il n’y a plus, au fond, de représentation possible ”. Cette logique a vite fait de réduire la ‟ production numérique ” à un ‟ programme ”, reposant sur la terrifiante ‟ automaticité ” des techniques. ‟ Rien n’y meurt, rien n’y disparaît ”, rien qu’un mouvement sans événement. Mais en opposant ainsi le réel au virtuel, on oublie que l’un ne va pas sans l’autre et qu’il doit être possible de rendre compte de cette relation sans la trahir. Pour cela, il faut s’intéresser à cet instant de production de l’image qui cherche à passer inaperçu. Plutôt qu’un flux d’images qui n’en sont pas, penser à faire des images du flux, qui ne saurait correspondre à des arrêts (arrêter le mouvement, c’est le perdre) mais à des traces, à des marques laissées par ce courant d’informations.

…ou la dimension perdue

Partons d’un texte de Paul Virilio, ‟ La dimension perdue ”, publié il y a presque vingt-cinq ans . ‟ (…) le point est cette dimension perdue qui nous permet de nous retrouver ” nous dit l’essayiste. C’est à partir d’un point, c’est-à -dire d’une absence d’étendue, que nous nous représentons l’espace. L’absence de conscience, ‟ la coupure picnoleptique ”, est elle aussi à considérer comme ‟ la condition d’existence d’un temps propre, d’une identité du temps vécu pour les individus ”. Virilio nous rassure : la perte de la ‟ mécanique dimensionnelle ”, celle dont fait état Jean Baudrillard sans la mentionner explicitement, n’est pas ‟ une grande perte ”. Il s’agit de ne plus privilégier la ‟ substance ” sur l’‟ accident ”, la ‟ durée ” sur ‟ l’instantanéité ” et de préférer au concept d’espace-temps le concept d’‟ espace-vitesse ” : ‟ espace dromosphérique qui ne se définirait plus comme substantiel et extensif, volume, masse, densité (plus ou moins grande), étendue, superficie (plus ou moins longue, haute ou large) mais d’abord comme : accidentel et intensif, une intensivité plus ou moins grande, mais dont la ‟ grandeur physique ” ne se mesurerait plus en portion, proportion, dimension, découpage d’un CONTINUUM morphologique quelconque (…) mais en changement de vitesse, un ‟ changement ” qui serait instantanément un changement de lumière et de représentation (…) ”. Une représentation ne peut donc plus s’inscrire que dans l’instant, seul temps restant de l’image produite numériquement, ce que Virilio appelle des ‟ « formes-images » composées de points sans dimension et d’instants sans durée ”. Si l’image ne se rapporte plus à un acte, elle est fonction de gestes donnant lieu à des accidents. Lorsque la machine échoue à produire une ‟ forme-image ”, elle ‟ construit une représentation de la construction ”, elle étale l’instant dans l’espace, un peu à la manière de ces accélérateurs de particules enregistrant d’infimes fractions de matière. Il s’agit en réalité de continuer à produire une image du monde, d’un monde faisant aussi bien appel au ‟ réel ” qu’au ‟ virtuel ”.

II î MONDE DES IMAGES

I love you

On se souvient d’‟ I love you ” comme d’un virus qui contamina près de trois millions d’ordinateurs à travers le monde en quatre jours. Il circulait sous la forme d’une pièce jointe, se faisant passer pour une lettre d’amour adressée au destinataire du courrier électronique. C’est aussi le titre d’une oeuvre de Jacques Perconte, accessible en ligne depuis 2005 à l’adresse ‟ http://iloveyou.38degres.net/ ”. L’homonymie n’est pas fortuite : il est là aussi question de contamination et de subversion d’un code chiffré par des mots exprimant l’amour. Mais le sentiment n’est plus simplement évoqué par ruse. L’amour virtuel venant altérer le processus de fabrication et d’exposition de l’image traduit un amour réel et bouleversant éprouvé par l’artiste pour une femme.

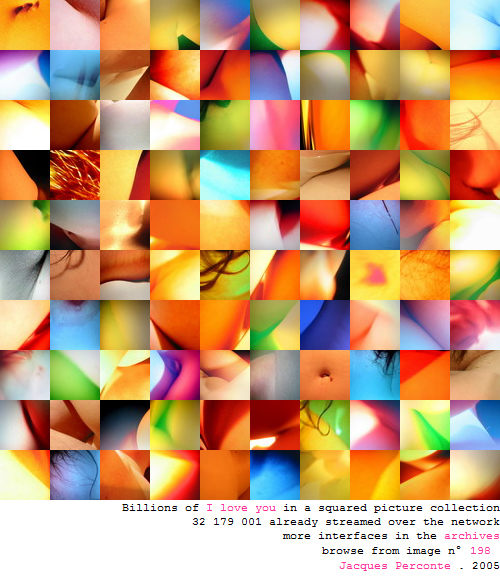

L’image reproduite en page huit de ce dossier apparaît à celui qui se rend sur le site ‟ iloveyou.38degrés.net ” : un carré constitué de cents vignettes elles-mêmes carrées. Chacune de ces vignettes correspond à une photographie réalisée dans le cadre de l’édition d’un livre intitulé Trente-huit degrés. Il s’agissait d’explorer, au moyen d’un appareil de photographie numérique, le corps d’Isabelle, compagne de l’artiste, de réaliser ‟ une série où chaque image de son corps devienne la pièce maîtresse d’une collection ”. ‟ Nous devons penser que ce que nous vivons face au numérique est une expérience de la multiplicité ” écrivait Jacques Perconte dans son mémoire. Ici la multiplicité se fait sérialité et donne naissance à une image illisible, posant un problème d’échelle : les vignettes sont trop petites pour qu’on puisse reconnaître précisément les éléments qui les composent et l’ensemble s’apparente à une simple collection, ne figure rien. Restent les couleurs, les matières, les formes agencées. Ce dont l’image rend compte, c’est de l’impossibilité pour l’artiste de choisir une image plutôt qu’une autre, d’en choisir une pour une autre, ‟ de choisir parmi les millions de paysages qu’[Isabelle] [lui] expose quand [il] la regarde ”. Le spectateur ne peut, lui non plus, choisir entre la partie et le tout, son regard ne cessant d’aller et venir entre les deux. Plus troublant encore, le fragment s’avère être un ensemble, puisqu’il s’agit d’une photographie qui n’a pas été modifiée, tandis que l’ensemble s’avère être un fragment, fragment d’une collection beaucoup plus importante. Immédiatement, le logiciel de navigation signale à son utilisateur qu’il se trouve devant une interface. Il lui demande d’agir en cliquant sur l’une ou l’autre des vignettes, dans l’espoir d’accéder à une information plus lisible, plus compréhensible. Ce geste sera à l’origine d’un accident, dont les conditions sont parfaitement décrites par Jacques Perconte :

‟ Dans I love you, à chaque fois qu’une image d’Isabelle doit être vue par quelqu’un de connecté à ces collections de photographies, l’image est plus ou moins transformée par un programme (love writing program). Le code source du fichier est ouvert et modifié avant que l’image ne soit affichée : une application calcule un nombre variable très précis en prenant en compte certains paramètres du serveur et de la connexion du spectateur. Ce nombre est recalculé à chaque fois qu’une nouvelle image doit s’afficher. Une fois déterminé, l’application cherche le nombre dans le code de l’image. Et si cette variable est présente, elle est remplacée par l’expression « I love you » : ainsi l’architecture du code est déformée, elle peut l’être a plusieurs reprises, aussi bien une fois que cinq mille, il n’y a pas d’autre limite que la quantité d’informations contenues dans le fichier de l’image. Le navigateur sollicité pour la consultation interprète le fichier et essaie d’afficher l’image. Mais les transformations de la source peuvent modifier son apparence, entraînant l’apparition d’artefacts tels que la pixellisation, la déformation, l’addition de nouvelles couleurs, la réinterprétation partielle ou totale de l’image, la disparition du sujet, voir même l’impossibilité absolue au navigateur d’afficher l’image : apparition d’une icône brisée. Cette méthode absurde d’écriture littérale de l’amour dans l’image, directement dans le code, donne à voir chaque fois une nouvelle collection d’images plus ou moins empreintes d’amour . ”

L’image générée ainsi est la plus abîmée possible : elle combine de façon anarchique lignes de couleur, phrases et codes ; elle est immense et dépasse largement la fenêtre du navigateur ; elle relève d’une esthétique de l’écrasement et du débris. Est-ce une image ? C’est en tout cas l’enregistrement graphique d’une opération mathématique, sa matérialisation. C’est le résultat d’une puissance exercée qui échoue à produire un objet, la trace d’une intention. Il me semble qu’il s’agit d’une image du monde attachée à sa part invisible, autant qu’une photographie peut être image du monde attachée à sa part visible. C’est l’image d’un monde entièrement fait d’images : ‟ (…) il n’y a désormais que des représentations momentanées, représentations dont les séquences s’accélèrent sans cesse, au point de nous faire perdre toute référence solide, tout repère, à l’exception du QUANTUM d’action de la physique théorique et du PUNCTUM de la représentation pratique ”.L’interprétation du code, le calcul effectué par l’ordinateur, le courant électrique nécessaire à ces opérations n’ont rien de virtuel. Ce sont simplement des mécanismes trop infimes et trop rapides pour être visibles. Lorsqu’ils réussissent, ils nous placent face à un résultat et nous livrent une information. Les faire échouer, c’est tenter l’expérience d’un chaos d’où seul peut naître une nouvelle compréhension du monde. La réalité virtuelle ne doit pas nous faire oublier qu’il existe une réalité du virtuel. Le parallèle avec les expérimentations contemporaines dans le domaine de la physique me semble encore une fois pertinent. Le physicien provoque lui aussi des accidents (des collisions de particules), qu’il est possible et nécessaire de répéter, et qui aboutissent à des représentations graphiques traduisant des phénomènes d’une très grande intensité et pourtant absolument invisibles, imperceptibles à notre échelle. Ces images infirment ou confirment des modèles théoriques, virtuels, chargés d’expliquer une part absente de l’univers, absente au sens où il est impossible d’en faire l’expérience à l’échelle humaine. Il s’agit bel et bien de donner forme, de donner corps à une matière virtuellement présente (sans elle, la marche de l’univers serait incompréhensible) mais réellement absente. Sa masse est trop faible, son mouvement trop rapide, ce qui ne l’empêche pas d’avoir des effets importants, décisifs sur nos existences. Le dispositif mis en place par Jacques Perconte avec I love you me paraît du même ordre. S’y inscrire, c’est voir comment se fait et se défait une image numérique, c’est percevoir un invisible et s’interroger sur le rapport que nous entretenons à ce mécanisme. C’est se demander dans quelle mesure il peut être ou ne pas être porteur d’affect, rétablir un lien éthique à des images n’existant qu’en puissance, nous confronter à la réalité du virtuel plutôt qu’à une réalité virtuelle.

Uishet

J’aimerais maintenant parler d’un film intitulé Uishet, réalisé par Jacques Perconte entre 2005 et 2007, et qui relève, me semble-t-il d’une démarche similaire. L’artiste s’intéresse encore et toujours à la façon dont les images sont produites par la machine. Il n’est plus question d’agir sur leur composition, comme c’est le cas dans I love you, mais sur leur définition. C’est en faisant appel à des interprétations aberrantes de l’information par des logiciels de compression, en les fixant et en les superposant, que Jacques Perconte élabore ses créations filmiques : ‟ Je filme un paysage puis je l’encode de diverses façons (3ivx, divx, xvid…) en réglant l’image de manière à faire ressortir des aberrations formelles dues à la compression. Je travaille l’image en compositing pour mettre en relation ces déformations avec l’image originale. Je peins ces formes, je les insère dans le paysage. Elles lui sont liées par essence. ” C’est donc en demandant à des programmes d’interpréter de façon outrancière ce qui fut capté et interprété normativement par la caméra lors du tournage que le plasticien parvient à rendre compte d’un paysage. La ‟ réalité ” du courant d’Huchet, faisant défaut à l’enregistrement original, nous est restituée au moyen d’impressions ‟ virtuelles ”, générées par erreur et accumulées au sein d’une même image.

Nombre de commentateurs se sont intéressés à la matérialité d’Uishet. Le film nous place face à des phénomènes que nous connaissons (pixellisation, scintillement, saturation) mais que nous avons l’habitude de prendre pour des scories perturbant notre vision. Elles participent ici d’une esthétique, elles concourent à la beauté de l’oeuvre. Cette matière (vidéo ? numérique ?) enfin découverte, on ne peut s’empêcher de rapprocher ce travail des pratiques expérimentales sur pellicule, voir de la peinture, ce que l’artiste revendique au demeurant. De fait, Uishet s’annonce comme film, comme expérience de cinéma à part entière. Sa structure (plusieurs longs travellings réalisés à partir d’une barque dérivant sur l’eau) n’est d’ailleurs pas sans rappeler celle des premiers documents cinématographiques. Mais Uishet n’est ni un document ni un témoignage, son espace conjugue des temporalités distinctes dont les écarts sont rendus visibles : retards d’une zone sur une autre par exemple, ou différences de couleur. À l’intérieur d’une même image, on peut ainsi distinguer plusieurs vitesses qu’il est impossible de rapporter à l’enregistrement initial ou aux nombreux traitements qu’il a subis. Les images ne se succèdent pas, elles s’entrelacent comme les branches, les feuillages bordant le torrent d’Huchet. On peut ainsi comprendre Uishet comme métaphore de lui-même : le film est un courant d’informations sur lequel dérive l’artiste, ses interventions sont des coups de rame qui n’agissent pas sur le flux mais qui orientent la navigation, la ralentissent ou l’accélèrent. Un paysage, un mouvement réel donnent lieu à un paysage et à un mouvement virtuels. Leur rapport, de l’ordre de l’invisible, définit désormais l’espace de la représentation.

CONCLUSION

Après la projection d’Uishet au cinéma La Clef au mois d’octobre 2007, Jacques Perconte écrivait : ‟ Il manque vraiment aujourd’hui des théoriciens, des critiques, des commissaires d’expositions, qui sauront prendre des décisions et déceler dans tout ce qui se passe la nouvelle avant-garde(…) ”. Aux discours critiques négatifs et mortifères, associant l’art dit ‟ numérique ” à la ‟ fin du réel ”, répondent des discours fascinés et ignorants. Il est temps de s’intéresser un peu plus en détails aux technologies mises en oeuvre, aux processus contemporains et aux pensées qu’ils dissimulent. Il nous faut sortir de l’équivalence établie entre les images en identifiant leur objet et en étudiant leur genèse. J’ai voulu montrer à travers cette analyse du travail de Jacques Perconte qu’il était moins question d’images informatiques que d’images de l’informatique. Mais cet écho, cet effet larsen dont je parlais dans mon introduction ne se suffit pas à lui-même. L’image produite numériquement est aussi capable de ‟ rester étrangère à elle-même ”, de nous raconter une histoire. Ce n’est plus celle d’une rencontre ou d’une confrontation mais celle d’un manque. Elle touche, et c’est peut-être la première fois dans l’histoire, au rapport que nous entretenons au virtuel, qui n’est pas seulement rapport d’information ou de projection. Elle peut nous donner à voir, à ressentir une part du monde destinée à rester invisible. L’événement a changé d’échelle, il est infime, il est instantané, il ne peut être perçu que par accident. La réalité du virtuel n’est jamais qu’une hypothèse qui nécessite de multiplier les expériences pour devenir tangible. C’est le travail de la science, c’est aussi celui de l’artiste qui cherche à représenter le temps dans sa ‟ profondeur ”.

Jacques Perconte, mémoire de Maîtrise intitulé ‟ Temps numérique ”, sous la direction de Madame Sylviane Leprun et de Monsieur Robert Vergnieux, Université Bordeaux III, UFR d’Arts Plastiques, 1998, p. 81.

Extrait d’un entretien entre Fred Forest et Norbert Hilaire, CICV, 1998, cité par Jacques Perconte dans son mémoire de Maîtrise.

Jean Baudrillard, Pourquoi tout n’a-t-il pas déjà disparu ?, Paris, Éditions de L’Herne, collection Carnets, 2008.

Ibid., p. 42.

Voir Baudrillard, ibid., p. 38-46.

Ibid., p. 38-40.

Ibid., p. 40.

Ibid., p. 40-41.

Paul Virilio, L’espace critique, Paris, Éditions Christian Bourgois, 1984, p. 129-151.

Ibid., p. 129.

Ibid., p. 130.

Ibid., p. 133.

Voir Virilio, ibid., p. 132.

Texte écrit par Jacques Perconte à propos de Trente-huit degrés.

Jacques Perconte, mémoire de Maîtrise, op. cit., p. 70.

Texte Trente-huit degrés, op. cit.

Ibid.

Virilio, op. cit., p. 132.

Texte de Jacques Perconte disponible sur son blog : Je filme le paysage

Texte de Jacques Perconte disponible sur son blog : Matière et pratique du film

Voir Baudrillard, op. cit., p. 41-42.

Voir Virilio, op. cit., p. 129-131.

texte de Damien Marguet

Séminaire de Master 2 ‟ Cinéma, Art Contemporain ”, animé par M. Philippe Dubois

Second semestre 2008 : ‟ Les Vitesses de l’Image ”

Illustrations:

1 Jacques Perconte, Hung Up (extrait), 2008

2 Jacques Perconte, I love you (dispositif en ligne), 2006

3 Jacques Perconte, I love you, interface, 2005

4 Jacques Perconte, uishet, film, 2005-2007